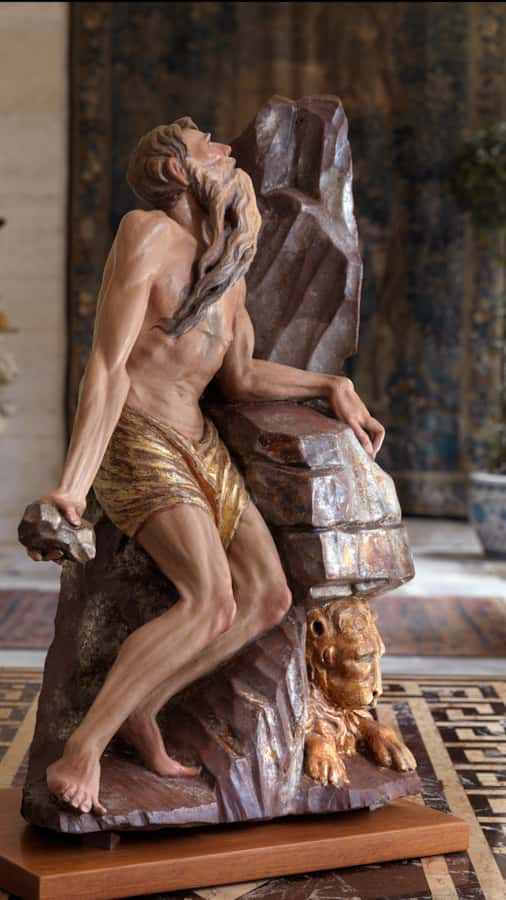

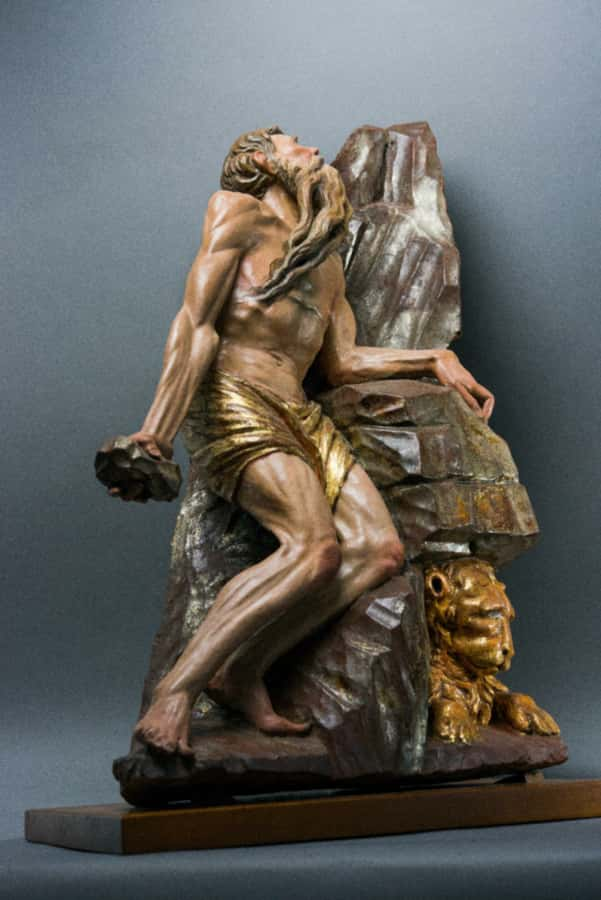

San Jerónimo

Juan de Valmaseda

Circa1530

Escuela castellana siglo XVI

Material: Madera de nogal policromada

Expuesto en la catedral de Toledo diciembre 2017 / febrero 2018

Estudios

1. Leer ensayo JMParado del Olmo

2. estudio de Carlos Herrero Starkie

3. Libro “Treasures of Spanish Renaissance Sculpture, The origin of the Spanish Manner“

Descripcion

Hay en ocasiones donde la obra en si misma supera el reconocimiento artístico de su autor, en la medida en que su intrínseca grandeza supera todo lo conocido hasta el momento de él y nos alumbra el camino para redescubrirlo, investigando todo su Corpus con renovados ojos que aprecien nuevas facetas.

Nos encontramos ante una Obra Maestra del Renacimiento Español en la que convergen todas las excelencias de este periodo en el que eclosiona su genio artístico. Por ello adquiere un carácter paradigmático dentro de la colección del IOMR. En esta magnífica representación de San Jerónimo encontramos en su plenitud valores como la expresividad, la belleza y la modernidad en la misma medida que varias generaciones después expresará El Greco en su obra Toledana.

Su autor es Juan de Valmaseda, no Alonso Berruguete o Diego de Siloé, como muchos en un ejercicio mas bien voluntarista pudieran pensar, un autentico desconocido en el ámbito escolástico internacional, lo que hace que este descubrimiento sea si cabe mas excitante, porque supone a su vez el afloramiento de un artista caído en el olvido y con numerosa obra pendiente de ser estudiada con el rigor que merece.

Los primeros estudios profundos sobre la obra Valmaseda los hace el alemán, gran amante de España, Georg Weise, que le asigna obras tan importantes como varias esculturas de la capilla de los condestables de la Catedral de Burgos. Camón Aznar y Azcárrate secundan esta opinión que, sin embargo, Gómez Moreno mitiga en favor de Alonso Berruguete y Diego de Siloé en su libro "Las Águilas del Renacimiento Español" que supone la consagración de estos artistas como interpretadores del repertorio gestual clásico y en alguna medida el descredito de Juan de Valmaseda por considerar que sus formas artísticas tardo-góticas no llegaron a eclosionar en consonancia al genio que se percibía en su temprana obra. Su obra muy poco documentada ha sido virtualmente atrapada entre estos grandes nombres con los que pugna históricamente en abrirse camino .La grandeza artística de la obra que nos ocupa viene a contradecir esta afirmación y en alguna medida a indicarnos que el Renacimiento español tiene una asignatura pendiente con Juan de Valmaseda. El corpus escultórico del Renacimiento palentino, leones y sobretodo el burgalés debe ser nuevamente revisado bajo la luz de la dicción moderna de este artista.

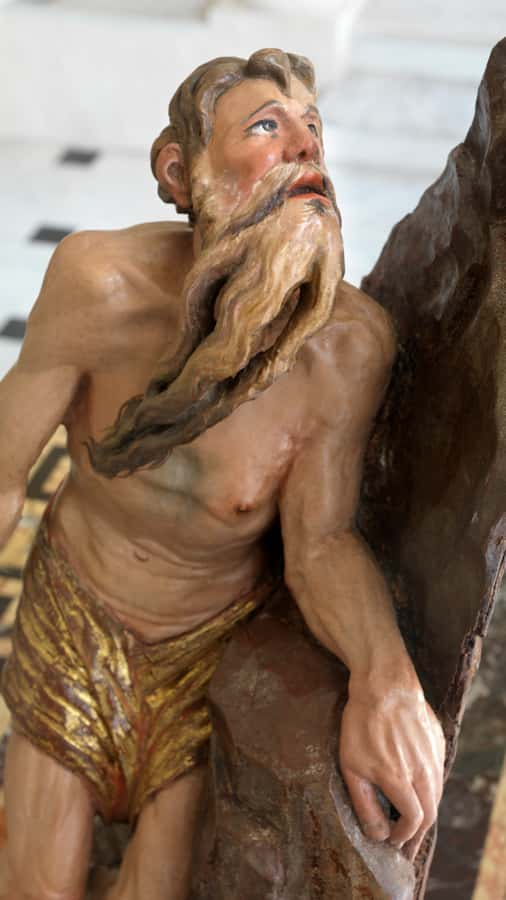

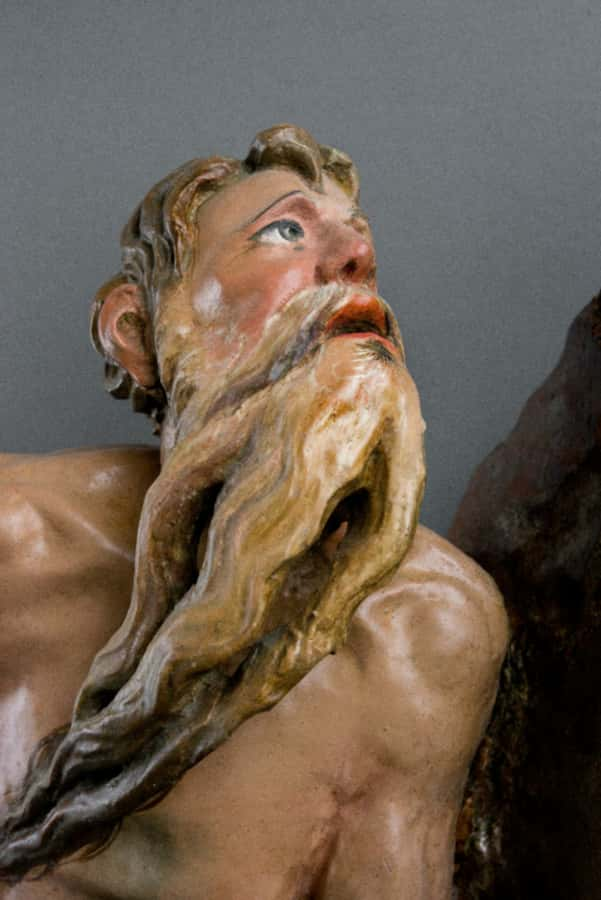

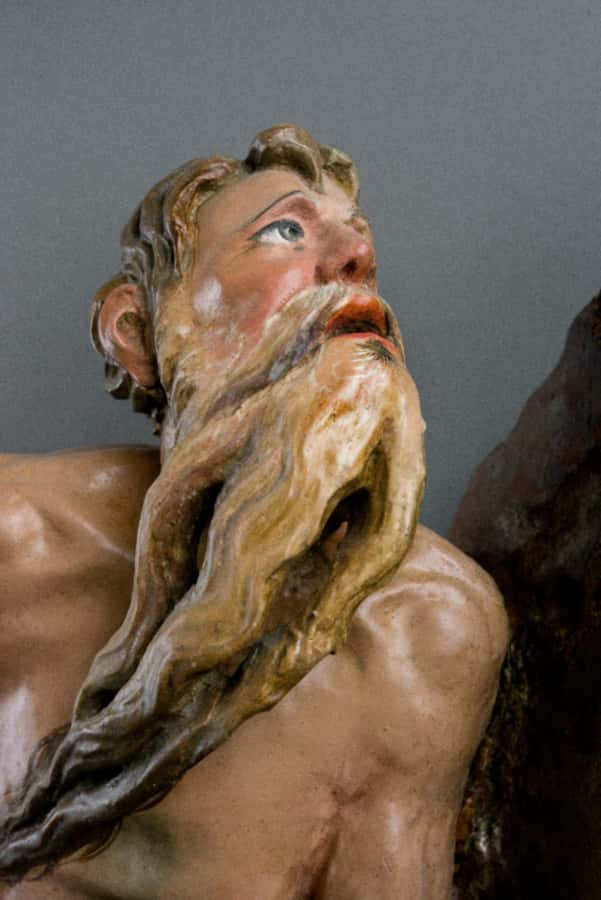

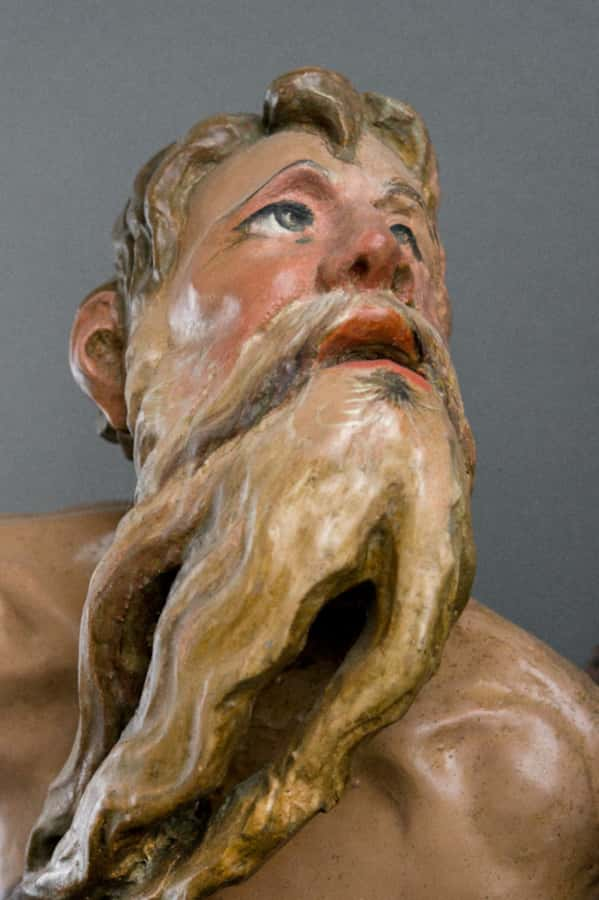

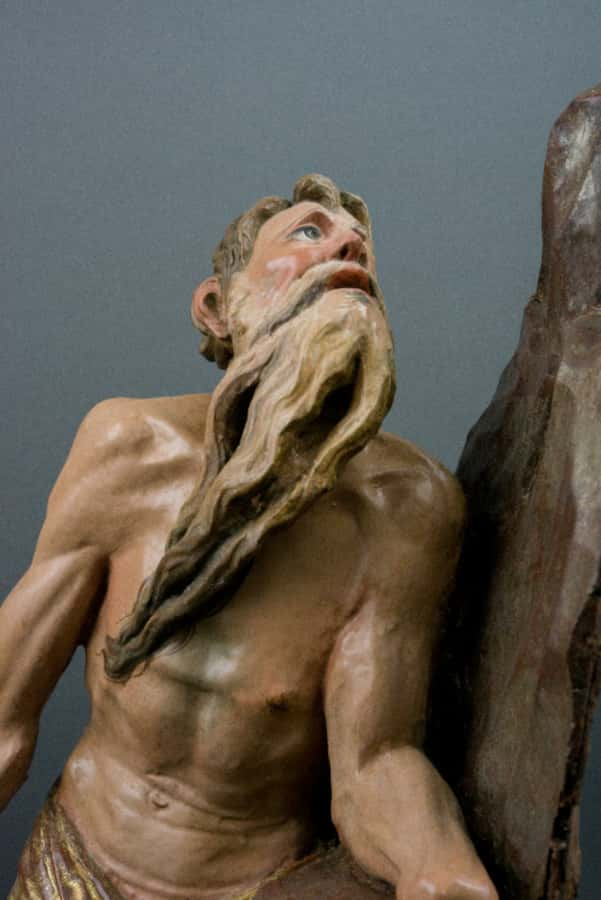

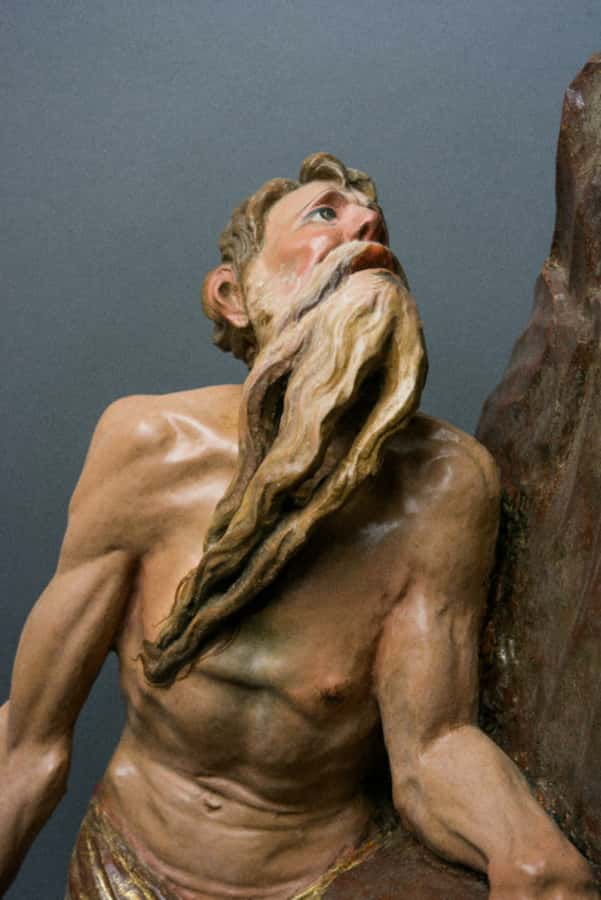

Juan de Valmaseda, el abulense Vasco de Zarza, tremendamente italiano y Bigarni de origen francés, conforman el ambiente artístico con el que se encuentra Alonso Berruguete a su vuelta de Italia; Sin embargo Valmaseda es el único artista genuinamente castellano con una categoría artística capaz de recibir las influencias de estos Águilas de una forma autónoma, sin rendirse a ellos. De hecho Valmaseda es ya un artista consolidado de una edad cercana a los 30 años, habiendo ya participado en obras monumentales como el retablo de Oviedo y en 1519 contratado el calvario de la catedral de Palencia, una obra que por su monumentalidad y grandeza puede considerarse de lo mejor de aquel momento artístico castellano en el que muestra una gran expresividad y una ausencia de idealización de la forma, propias de un escultor enraizado en un goticismo que define meridianamente la pasión religiosa del pueblo castellano, rebosante de confianza en si mismo. Sin embargo, en especial, en el Calvario de Palencia, percibimos las notas de genialidad que hacen sobresalir a Juan de Valmaseda, como un genio con un estilo artístico totalmente propio, muy inmediato y discernible. El crea un canon de Calvario en el que combina magistralmente la suma rigidez de Cristo con el movimiento exageradamente efectista de la Virgen en fino contraposto con el mas acompasado del San Juan, el cual destila un patetismo sobrecogedor con la boca entreabierta de ecos laoncontescos. Algo que veremos después en Alonso Berruguete en su Retablo de Mejorada de Olmedo y en el de San Benito. Esta fórmula artística tremendamente efectista sin duda debió tener mucho éxito a tenor del número de Calvarios que le son atribuidos. En este de la catedral de Palencia ya define una capacidad superior para mostrar escultóricamente la pasión de Cristo a través del diseño y la plástica escultórica definida por una tendencia obsesiva por remarcar de forma crujiente los músculos y los huesos especialmente del costillar y el diafragma de sus Cristos. También encontramos otras piedras de toque de su autografía como, la nariz recta, los rostros enjutos, de pómulos marcados, las barbas afiladas y pelo que caen en forma de largas tiras de greñas, pies con dedos encrespados y manos normalmente cruzadas. Todo ello tratado técnicamente de forma sucinta, sumaria, de manera casi expresionista y al servicio de una idea, un concepto sobrenatural que él, a diferencia de Berruguete, vive con plena devoción.

En 1520 se prodiga en el foco artístico burgalés, donde con toda probabilidad trabaja en la capilla del Condestable. Weise, Camón Aznar, Azcárrate y en un tiempo Gómez Moreno han atribuido el magnífico grupo del Cristo muerto sostenido por los ángeles del retablo de Santa Ana inacabado por Gil de Siloé el San Cristóbal y el San Sebastián del Retablo de San Pedro y en el remate de retablo mayor las figuras de la Virgen y San Juan embargadas en ese sinuoso baile, tan característico de Valmaseda. Todas estas atribuciones fueron posteriormente rebatidas por Gómez Moreno y mas recientemente por Portela adscribiéndolas a Diego de Siloé. Sin duda la línea atributiva de Diego de Siloé, escultor justo a su vuelta de Italia y la del mejor Valmaseda es confusa y difícil de resolver, produciendo va y vienes atributivos que el patriarca del Renacimiento Español, Manuel Gómez Moreno, terminó siempre resolviendo en favor de su escultor favorito, Diego de Siloe.

En 1524, Valmaseda realiza el Calvario para la capilla de Cristo de la Catedral de León acompañado de cuatro Apósteles siendo el mejor el de San Juan con ojos ensimismados y rostro de belleza algo femenina y aniñada que veremos como una constante en su obra posterior, apoyado en un árbol con nudosidades y ramajes de fuertes analogías siloescas. Su San Lucas lleva anteojos como los que porta el San Jerónimo de la Pieta de Desplá de Bermejo. A partir de esta fecha se percibe de forma clara una influencia entre berruguetesca y siloesca. De mitad de esta década es el magnífico retablo de Santa Columba de Villamediana (Palencia) con calidad desigual pero que en el relieve de la Lamentación y el descomunal San Jerónimo sedente, con esa posición de piernas tan propia de Valmaseda, adquieren uno de sus apogeos en expresar el pathos de Cristo. De esta época son igualmente la Virgen y el San Juan del Museo Lázaro. La lamentación de la iglesia de Santiago de la Puebla atribuida a Bigarni por la por la mayoría de la doctrina, pero que un estudio comparativo con otras Lamentaciones debería devolverla a esa corriente difusa que une a Siloe con Valmaseda, alejándose de Bigarni.

La decada de 1530, a la que corresponde nuestro San Jerónimo marca la culminación del estilo de Valmaseda; cuando su obra alcanza una síntesis entre el sustrato Gótico de fuerte carga expresiva y las influencias italianas tamizadas por la interpretación de Alonso Berruguete y Diego de Siloé. La obra Maestra de este periodo es sin lugar a dudas el retablo de la capilla de San Ildefonso de la catedral Palencia, de fuerte carácter siloesco en su composición armoniosa, donde combina magistralmente pandanes de medallones con contrapostos de figuras, adquiriendo el conjunto un tempo diría yo casi musical. Cabe resaltar el magnífico relieve de San Jerónimo de técnica minuciosa y carácter eminentemente pictórico cuyo león se asemeja mucho al de nuestra escultura y cuyas lajas de piedra recuerdan fidedignamente a las realizadas por Diego de Siloé y el de los Reyes Magos.Sin embargo, el medallón que corona el retablo , representando la Pietà nos trae evocaciones de aquella que hace en 1529 /30 Alonso Berruguete para la capilla del Colegio de Santiago de Fonseca , de fuerte carácter miguelangelesco, sobretodo en la forma en que el Cristo se deja caer sobre el regazo de la Virgen ; pero en el caso de Valmaseda adquiriendo la forma de arabesco de un manierismo goticista, parafraseando a Portela.

Nos encontramos por lo tanto ante un escultor, no del todo conocido en los tiempos modernos que, sin embargo, ha sabido mejor que ningún otro crear composiciones que se convirtieron en su época en auténticos arquetipos fácilmente atribuibles a su ámbito y precedentes de las formas barrocas. El crea varios composiciones que son canónicas para el Renacimiento Español como son, sus Calvarios sus Vírgenes efectistas cuyo diseño incluso encontramos en un dibujo de una Virgen atribuido por FJ Sánchez Cantón a Juan de Valmaseda ( Galería de los Uffizi n10284) que parecen bailar en compañía de Santos de movimiento sinuosos, sus Lamentaciones de movimiento envolvente, sus representaciones alegóricas de la muerte que tanto influirán en esa obsesión por las vanitas de los artistas españoles del siglo XVII y sus jóvenes aniñados de perfil un tanto femenino que a el le gusta repetir en el San Juan y en sus múltiples San Sebastianes que vemos en la catedral de Palencia, en Santa Columba o en la colección Rodríguez Acosta; incluso yo mencionaría en este grupo el magnífico San Sebastián, actualmente en el mercado londinense , atribuido a Berruguete y que yo me inclinaría a asignar a lo mejor de Valmaseda, por el rostro aniñado, canon alargado, dicción escultórica un tanto áspera en el modelado de los músculos y sobre todos las costillas del joven, lejos de la suavidad demostrada por los discípulos directos de Berruguete) y por el movimiento similar al de otros Sebastianes de Valmaseda en los que el evidente desequilibrio de la figura no llega a conformar la rotación en espiral berruguetesca que nuestro maestro acompaña con una posición artificiosa de los brazos sin concesión alguna con lo natural.

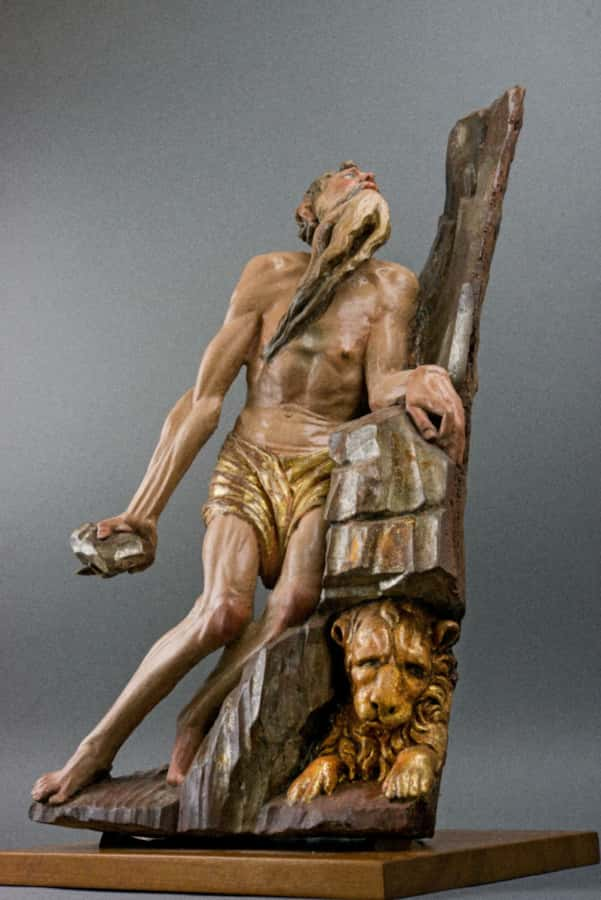

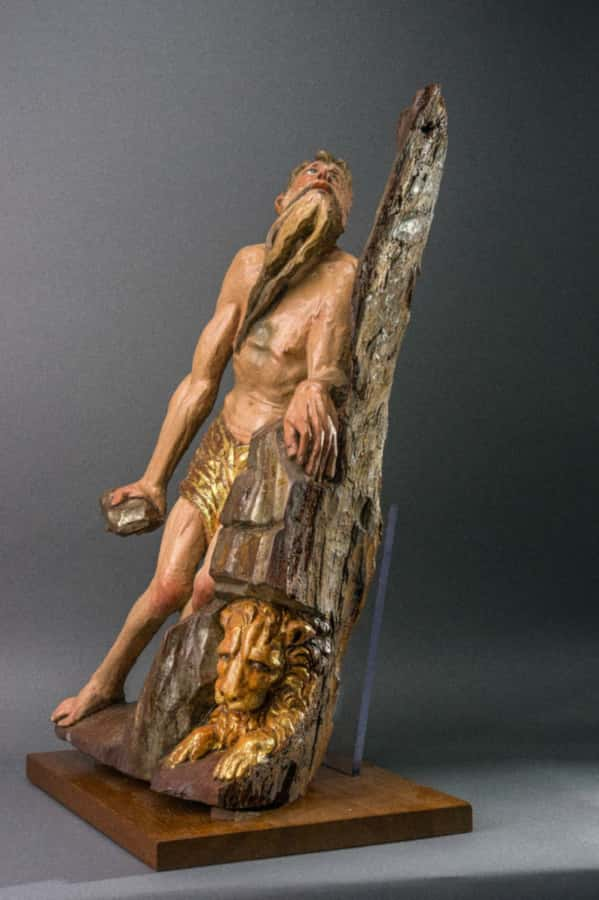

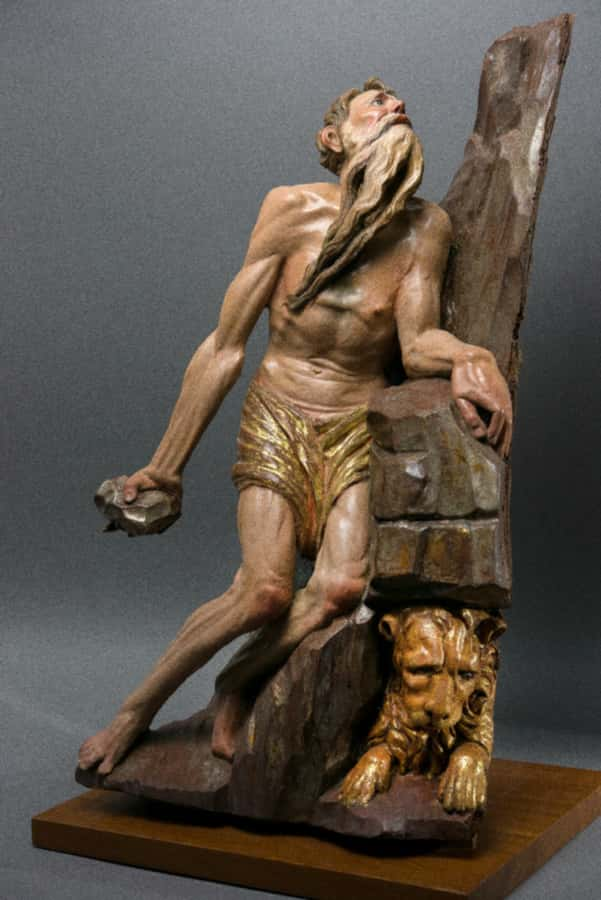

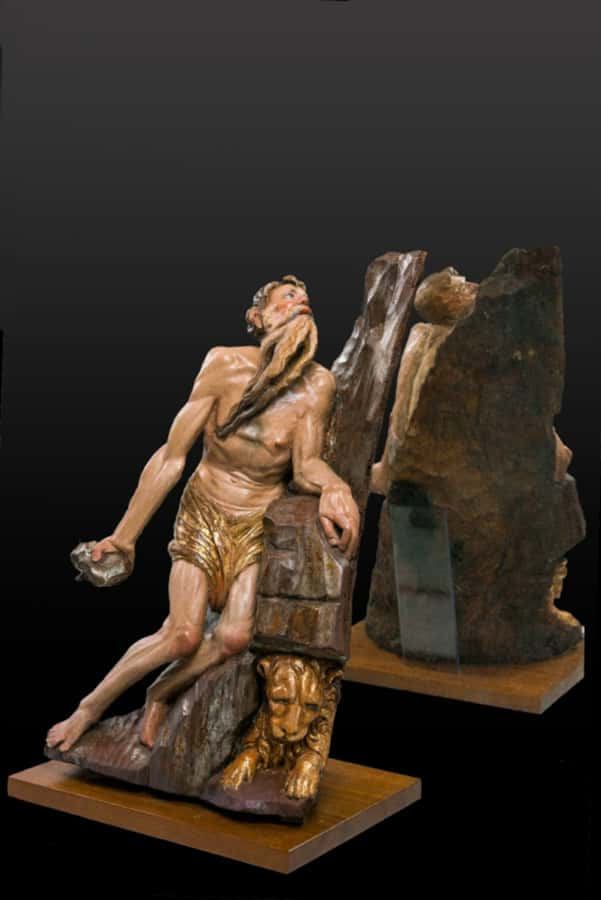

La obra que nos ocupa representa a un San Jerónimo en estado de éxtasis por la visión sobrenatural de Cristo, caracterizado en este caso por el ambiente rocoso, la piedra que sostiene su mano y el magnífico león que lo acompaña, muy similar al de la capilla de San Ildefonso de la catedral de Palencia En el se perciben fuertes influencias berruguetescas sobre todo, como indica Parrado, en la composición en serpentinata y en la posición desequilibrada del Santo. A su vez tiene analogías de diseño con el San Jerónimo de Siloé de la capilla del Condestable de Burgos, muy especialmente por su brazo fuertemente estirado, la posición de las piernas en cuclillas y el león.Todo ello nos hace confirmar por razones estilísticas la fecha de ejecución, mantenida por JM Parrado, de la década de los años 30; cuando el arte de Valmaseda adquiere su máxima calidad culminando de forma excelente la fusión entre sus raíces tardo góticas con las influencias italianas de Alonso Berruguete y Diego de Siloé que, como dice Portela, exacerban todavía mas su denodado expresionismo, aunque inscrito ya en un canon de belleza, lejos de las estremecedoras representaciones de sus primeras obras. Sin embargo al encontramos ante un obra maestra de igual categoría, en su originalidad estriba su grandeza. De aquí que sea oportuno el comparar esta escultura con los las otras obras Maestras de San Jerónimo del Renacimiento Español, las cuales conformarían por si mismas una magnífica exposición, si alguna vez llegasen juntarse.

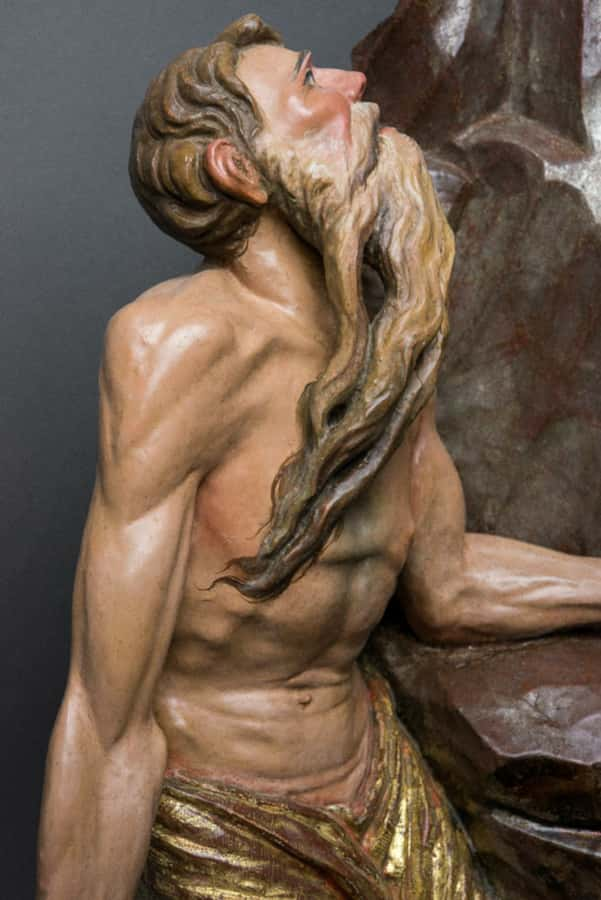

Frente a la dicción minuciosa de Siloé en su San Jerónimo, aquí Valmaseda simplifica el trazo escultórico de los músculos, esquematiza hueso y tendones, no se detiene en perfilar los pies hasta el punto que si uno percibe la escultura por detrás veremos unas piernas en posición oblicua, típica de Valmaseda, pero trazadas de forma sucinta que sorprenden por su tremenda modernidad y por no tener el mas mínimo error de diseño. Es sencillamente perfecta en su simplicidad.

Frente al carácter Laontesco del San Jerónimo de Berruguete, donde prima la expresión de un sentimiento entre humano y animalesco de tremendo sufrimiento ante el caos del universo, sin el menor atisbo de sentimiento religioso, en la obra que nos ocupa Valmaseda se explaya en todo contrario, al exhortar la relación del santo con lo sobrenatural.

Por otro lado, supera al San Jerónimo de Torrigiano, grandioso en su técnica artística y en su originalidad de diseño por su movimiento hacia adelante, pero carente, a mi modo de ver, de toda expresividad religiosa. En la expresividad fervorosa de su San Jerónimo y en el carácter impresionista de la técnica al representar esa idea, radica la grandiosa naturalidad e innegable presencia en el espacio del San Jerónimo de Valmaseda que nos ocupa

Por último si lo comparamos con el San Jerónimo de la iglesia de San Francisco de Medina de Rioseco, de Juan de Juní, ahí sí que nos encontramos ante una obra de equiparable expresividad, pero ante la ampulosidad protobarroca de Juní, Valmaseda nos ofrece una composición digna de Miguelangel o de Miron en su "discopolo " basando todo el movimiento en una simple diagonal inclinada. En esta palmarea simplicidad estriba la belleza de la escultura.

Nuestro San Jerónimo apela al alma creyente de los fervientes castellanos para comprender el irracional alcance de la pasión que siente el Santo. Es una cuestión de fe y de la gracia divina lo que expresa Valmaseda y lo hace con una escasez de recursos absolutamente magistral. Solo inclina levemente el Santo, manteniendo el equilibrio por ese brazo extendido y por la posición tremendamente erguida del rostro que funde su mirada en la roca acabada en punta como de sílex. Todo conforma una composición en diagonal en consonancia con la inclinación física de la propia escultura y por ende del Santo que, por tal circunstancia, parece estar vivo y en equilibrio por la propia gracia divina.

Solo encontramos ejemplos de la representación de un sentimiento igual de fé, en algún San Jerónimo de Tiziano especialmente el de la pequeña tabla del Escorial y, sobre todo, en el magnífico san Jerónimo de El Greco hoy en la National Galery of Art de Washington, los tres siguiendo una composición similar. En definitiva toda la obra de El Greco destila, tanto en su espíritu como incluso en su ejecución expresionista, un paralelismo con Valmaseda. También lo encontramos en esa obsesión por el movimiento del Barroco y muy especialmente en Bernini. Por eso podemos afirmar que Valmaseda, al igual que Berruguete, se anticipa a las nuevas corrientes artísticas que triunfaran varias generaciones después.

La roca que enmarca el santo con una policromía en plata corlada en la parte frontal y con toda la fuerza de la naturaleza bruta en su dorso enriquecido por un bellísimo nudo, cumple una función fundamental en la obra, dado que, por un lado prolonga la mirada del Santo hacia un escenario sobrenatural que solo se intuye y, por otro, rodea la escultura de forma que permite al espectador tener una visión distinta en función del ángulo donde se mire

Aquí radica otra de las grandezas de la escultura. Mediante un sistema de rotación aplicado a la base de la escultura, el espectador descubre nuevos ángulos insospechados de la obra de una increíble belleza; la escultura vista de canto, donde el santo aparece virtualmente apoyado en la roca , percibiéndose solo la mano y su expresión mística ; la visión de la espalda del santo, perfecta en su carácter non finito y de una elegancia griega, que termina en un esbozo de piernas que se pliegan formulando un movimiento casi sinfónico. Por último cuando se contempla la parte de atrás de la escultura, ahí cobra toda su modernidad la pieza al adquirir todo el protagonismo el tronco de nogal en forma de piedra de silex del que solo sobresale el rostro del San Jerónimo en su parte inacabada. Cabe mayor modernidad que esta escena? Cuanto nos recuerda a Miguel Ángel y sus esclavos, cuanto nos emociona esta lucha entre el espíritu y la materia, entre la materia pulida y la materia bruta, ese conflicto generado por las formas en su intento de liberarse en este caso del tronco de madera.

Sin duda, tal y como indica JM Parrado del Olmo, no nos excederemos al considerar este San Jerónimo nuestro como una de las obras de Juan Valmaseda donde su arte aparece en todo su esplendor y con este crédito debería pugnar por el lugar que le corresponde en la escultura del Renacimiento español con igual derecho al de las grandes figuras ya consagradas, como Alonso Berruguete, Diego de Siloé o Juan de Juní, cuyas representaciones de San Jerónimo no hacen sombra, si no que ensalzan , a esta que contemplamos, si cabe mas encendida en pasión, mas expresiva, mas profundamente española y por ende mas esencialmente moderna en su forma de expresarse.

- CARLOS HERRERO STARKIE -